- 池田

- かかりつけ薬剤師が推奨されていますが、先生が考える「かかりつけ」とはどういうものでしょうか?

- 狭間

- 「かかりつけ」と聞いて、僕にはかかりつけ美容師とか、かかりつけ整備士というのはいるなと、すぐ思いました。髪を切ろうと思ったら、どこかに散髪屋がないか?ではなく、あの店に電話してあの人に切ってもらおうと思う。車の調子が悪かったら、あの整備士に連絡しようと思う。つまり、困った時に思い浮かぶということ。僕はこれがすごく大事だと思うんです。薬剤師も同じで、患者さんが困った時に「ふと思い出す薬局の人」──それがかかりつけだと思います。

ところが難しいのは、患者さんが薬局に来る時は、患者さんは特に困ってないんですよね。病院へ行って処方箋をもらい、家に帰る前に薬をもらうというタイミングで初めて薬剤師が登場します。ですから、そこでかかりつけになるというのは無理なところがあるんですよ。でも僕に言わせると、患者さんが困るのは家に帰ってから。薬を飲んだら汗が出てきた、皮膚がかゆくなった、子どもが薬を飲んでくれないとか、そうなった時に、「あのお薬はどうでした? 大丈夫でしたか?」と薬剤師がフォローしたら、患者さんはおおいに助かりますよね。

例えば僕らがデパートに行って服選びに困っている時、ちょっと話を聞いてほしくて店員さんを見るでしょ、それと同じで、なんとなく声をかけたそうにしている患者さんっています。そういう時を逃さず、声をかける……たぶん上手な人はそれができるんですよ。

- 池田

- タイミングが大切ということですね。

- 狭間

- そういう気遣いをみせることができると、患者さんが困った時に思い出してもらえる。「この薬剤師は自分の体調や病歴をよく知ってくれているから、この人に相談しよう。薬のことは任せよう」と。そうなったらいいですね。

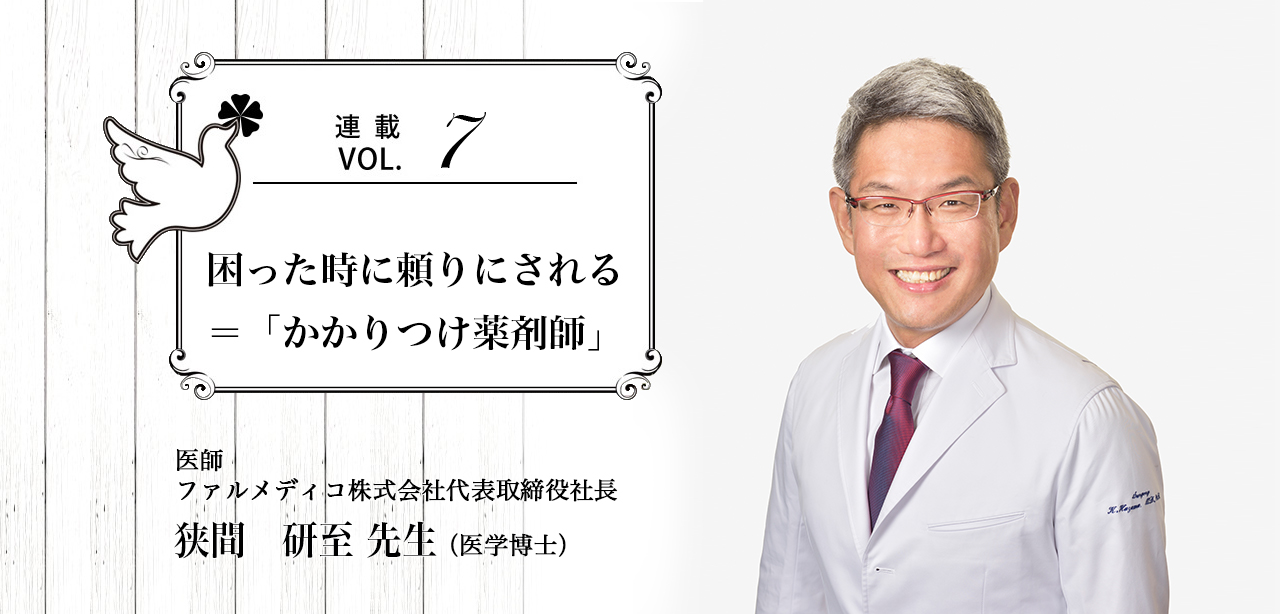

- 狭間 研至(はざま・けんじ)

プロフィール - ファルメディコ株式会社代表取締役社長、医師、医学博士。1969年大阪生まれ。1995年大阪大学医学部を卒業後、大阪大学医学部付属病院、大阪府立病院(現 大阪府立急性期・総合医療センター)、宝塚市立病院にて外科・呼吸器外科診療に従事。2000年大阪大学大学院入学、異種移植をテーマとした研究・臨床を行う。2004年より薬局経営に従事。現在は医師として診療を行いながら、一般社団法人日本在宅薬学会の理事長として薬剤師生涯教育や薬学教育に携わるなど、新しい医療環境の実現に向け幅広い活動を行う。著書に『薬剤師3.0 地域包括ケアを支える次世代型薬剤師』(薬事日報社)、『薬剤師のためのバイタルサイン』(南山堂)など多数。

「調剤薬局ジャーナル」2019年11月号より転載

【 TOPページ へ 】