- 薬剤師は、理系の女の子がなりたい職業でトップ3に入るぐらい人気がある職業で、実際に若い女性の薬剤師も増えています。「街の健康ステーション」としての役割を担う調剤薬局で、女性ならではの視点で患者さんにアドバイスできることはあるでしょうか?

- 例えば私が出した論文で、「糖化の程度と筋肉は反比例する」というものがあります。若い女性の中には極端なダイエットで肝心の筋肉量が減り、骨の量も減っている人がいます。もちろん女性に限りませんが、そのような食生活は、将来的に骨粗しょう症やフレイル…虚弱という意味ですが、その原因を作ってしまっているようなものです。

話題になった糖質制限も『The Lancet』*で死亡率や血管障害が増加すると発表されています。糖質制限は短期的には体重が減って肥満の解消になるというプラス面もありますが、このようなマイナスのデータもきちんと理解したほうがいい。そのうえで、薬局に相談にいらした方にどのように説明したらいいか、考えるとよいでしょう。

- 過度な食事制限に偏ると危険性があるということですね。若い女性ならではの悩みや不安に応えられる薬剤師の存在は、患者さんにいっそう身近に感じてもらえそうです。先生のお話を伺っていると、常に勉強して知識を更新する努力が大切なのだと気づかされます。

- まさにその通りです。これはある人の受け売りですが、「データという数字だけでなく、それを質的に変えていかなければならない。そうすることで初めてインフォメーションになる。そこにさらに知的なものが加わるとインテリジェンスになる」と。

単にデータを並べるだけでは、プロの薬剤師の接遇にはならないと思うのです。先ほど話した糖質制限のように、プラスの部分とマイナスの部分を理解したうえで、どのように患者さんに説明しようかと考えるのは、非常に面白い仕事だと思います。というより、この作業を面白いと感じてほしいな。

- 確かに面白くないと続かないですものね。継続、それこそがプロの証でしょうか。

- そう思います。世界的に評価を得ているジャーナル『New England Journal of Medicine』や『The Lancet』など、目次だけでも毎号目を通すぐらいの薬剤師がいると、すごいなと思いますね。

もう一つ、デリカシーの問題について話します。薬剤師は患者さんに対して薬の説明義務がありますが、これは大切なことには違いないのですが、あまりにも形式的に捉えられているように感じます。

例えば女性の患者さんで水虫の薬を処方された人がいたとします。薬剤師が薬の説明をするわけですが、薬局の窓口はオープンなので隣のブースにも人がいて、聞こえちゃいますよね。ピルとか痔の薬なんかにしても、女性の患者さんだったら他の人には聞かれたくないでしょう。そういった患者さんへの配慮は若いうちから持っていてほしいと思いますね。

薬や体、健康状態についての内容はかなりプライベートな領域なので、もっと気遣うべきでしょう。説明がマニュアル化しないよう、他の人に聞かれないようなブースを作って対応するとか、図や文章で指し示すようにするとか、工夫が必要です。患者さんの気持ちに寄り添った接遇が求められていると思いますね。

- 「The Lancet」=週刊で刊行される査読制の医学雑誌。「New England Journal of Medicine」、「JAMA (Journal of the American Medical Association) 」、「BMJ (British Medical Journal)」、「Annals of Internal Medicine」とともに世界五大医学雑誌に数えられる。

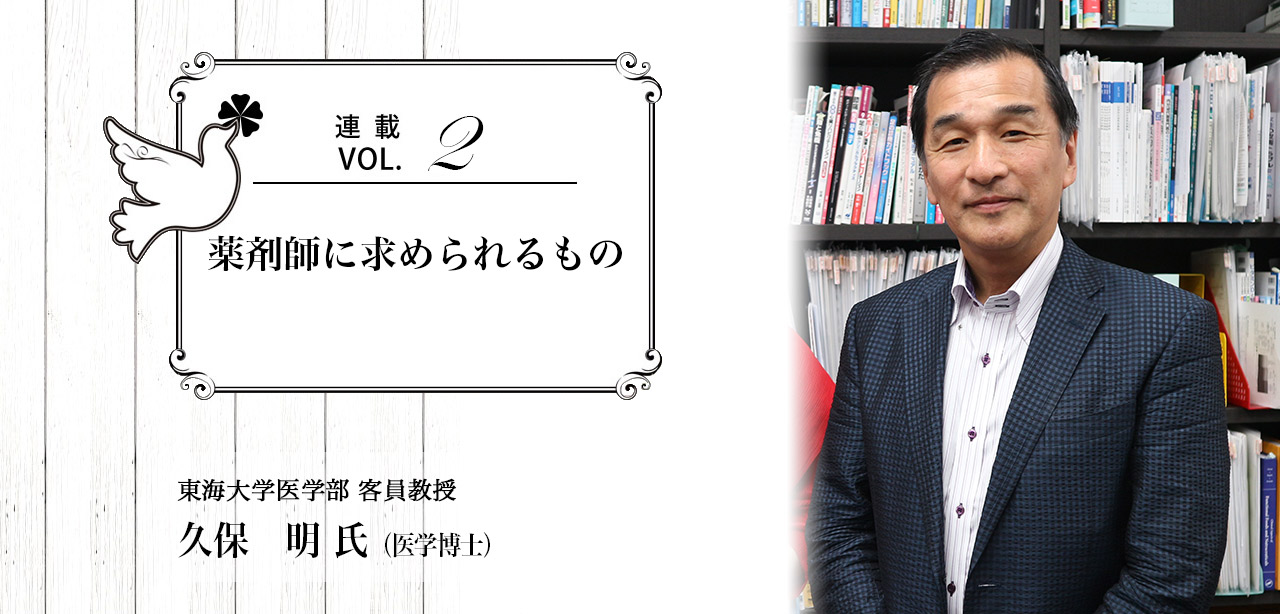

- 久保 明(くぼ・あきら)

プロフィール - 1979年、慶應義塾大学医学部卒業。医学博士。米国ワシントン州立大学医学部に留学後も、一貫して抗加齢医学・生活習慣病の研究と臨床に取り組む。日本臨床栄養協会理事、厚生労働省薬事・食品衛生審議会専門委員、日本抗加齢医学会評議員、東海大学医学部教授等、歴任。現在、常葉大学健康科学部長・教授、東海大学医学部客員教授。医療法人財団百葉の会 銀座医院 院長補佐・抗加齢センター長。

「調剤薬局ジャーナル」2019年1月号より転載

【 TOPページ へ 】